<2024.10.15記>

あるゴルフ場から会則を一部変更する旨のお知らせが届いた。今後は予約したプレー当日を起算日として1週間前を割り込むような直前のキャンセル、ゴルフ場運営会社の立場からしてみれば迷惑行為に他ならない所謂「ドタキャン(土壇場キャンセル)」に対しては所定のペナルティフィを徴収するという内容のお知らせだった。

.jpg)

<2024.10.1記>

我々(不動産会社)の仕事は、仕入れた(取得した)不動産に何らかの付加価値を産み出してこそ大義のあるものとなる。仮に安値で仕入れることができた不動産が何もせぬまま高値で売れたとしても、それは投機的な売買と見做されがち、俗に言えば「不動産転がし」と揶揄されかねないのである。我が国には過去バブル経済崩壊の苦い経験があり、「不動産転がし」に対しての銀行の目(≒金融庁の指導)は厳しい。

<2024.8.10記>

成功を重ねるある個人投資家に不動産を売買するタイミングの決め手について意見を求めたところ、「渡り鳥は然るべき時期に然るべき方角に旅立つ。それと同じで売買の決断は本能の赴くまま」とのやや拍子抜けのする回答があった。

<2024.8.1記>

買主が建物の再利用を前提に不動産の購入資金を調達しようとする時、建築確認申請通りに工事が完了した建物であることを証する検査済証が無いことが原因で融資が不調となることが度々あった。

<2024.7.13記>

本コラム欄で過去幾度となく不動産投資をテーマ(№27稼働率・№97インフレ・№104細分化・№123頭と尻尾・№133利回り他)に取り上げてきた。だが、当社の生業だからと言って不動産のみを投資対象として推すつもりは毛頭無く、動産である株式もまた魅力的な投資対象であることに異論は無い。

<2024.6.1記>

「新築同然!購入後3年間一度も使っていませんから!!」それが恰もセールスポイントであるかのように胸を張る人がいる。(意外にも同業者に多い。)厳密に言えばそれは間違いである。むしろ、「家は(長期間)使わないと傷むもの」と考えるべきであり、ほったらかしにしておいた住戸を売却直前に清掃、見栄えだけを整えて高値で売り抜けようとするテンバイヤー(転売屋)のやり方は邪道に思えてならない。完全未使用状態が5年ともなれば見た目とは裏腹に内部では僅かながらも他住戸より劣化が進んだ可能性を疑うべきである。

<2024.5.15記>

リノベーション事業(中古住宅の再生再販事業)に携わる者は、限られた予算内で最も適する設備・仕様の選択をすることや暮らし易い空間デザインの企画力が求められるだけでなく優れた色彩感覚も必要とされる。勿論、有能な建築士やデザイナーといった人材・人脈に恵まれている事業者は全てを分業しても良いと思う。また、色味だけが悩みなら色の専門家(民間資格の例:東京商工会議所認定「カラーコーディネーター」)に相談するも良し。それら人件費のコストアップはVE(Value Engineering=設計・工法について機能を低下させることなくコスト削減を模索する代替案)の提案能力に磨きを掛ければ良いだろう。いずれにせよ審美眼は必要であるので審美眼無き事業者は無理をせず金主(スポンサー)に徹すべし、と言わざるを得ない。

<2024.5.1記>

成約顧客から寄せられたとする記事を自社ホームページに掲載する不動産会社が多い。実例を示してお客様に安心して貰いたいからこそのごく普通の広告戦略である。だが、礼賛一辺倒の記事は信憑性に欠けるものがあり、鵜呑みにできないことは既にお気付きのことと思う。敢えて「お叱りの声」を掲載して自らの評価を下げるような会社などある筈もないから当然と言えば当然のこと、結果として「お客様の声」はお褒めの言葉一色となる。

<2024.4.15記>

「普通」とは一体何を指して言うのだろう。読者の皆様は既にお気付きのことと思うが普通の人、普通の家庭は想像以上に少ない。コラム№153(役立つ性格分析)でも述べたが人格には何らかの偏りや裏表(二面性)があるのはごく自然なことであるし、他人には言えないような家庭の事情があっても恥ずべき事ではない。平々凡々の「普通の人」というのは我々が思い描く平均値を偶像化したに過ぎないと思う。私は仕事柄、長きに渡って守秘義務ある個人情報を沢山見聞きして来たが、全てが完璧に平均値である人は(ほぼ)実在しないと感じている。

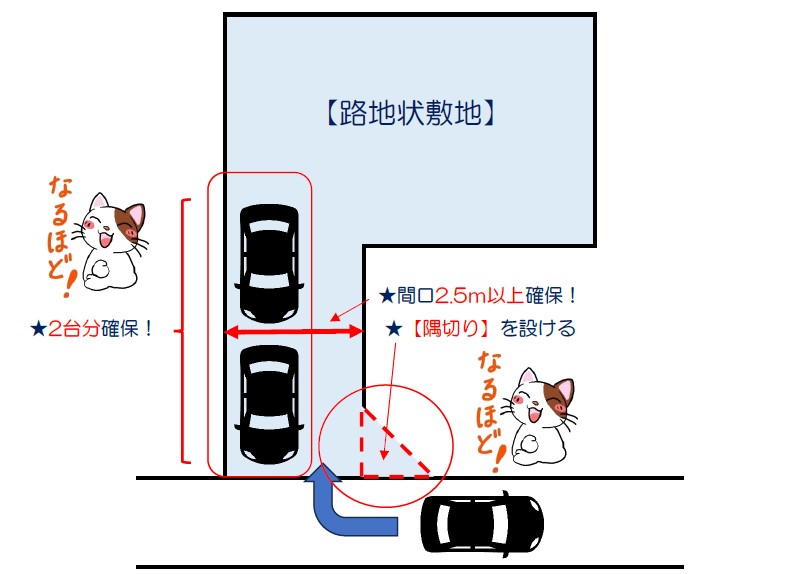

<2024.4.1 記>

新人読者コラムニストのKoalaさんが読者コラム第65号「旗竿地」を寄稿してくれた。良い機会なので宅地建物取引業者としての視点からも「旗竿地(=路地状敷地)」について少し解説と補足説明をしておきたい。本コラム内容はKoalaさんのコラムを一読してからでないと理解できないと思う。(まずは読者コラム第65号をお読み頂きたい。)

<2024.3.1記>

いつぞや出典を作家の渡辺淳一氏のエッセイとする「鈍感力」につき、元総理が引用して話題となったことがある。その「鈍感力」が意味するところは間違っても「無神経」や「がさつ」のことではあるまい。無論、ストレス耐性を獲得するうえで必要とされる「大局観」や「大らかさ」を指してのユニークな表現なのだと思う。

<2024.2.14記>

「このブロック塀、大丈夫かな?」ある日、当社が関与する土地の近隣に住まうご高齢のAさんから唐突に声を掛けられた。私は建築士の資格は有していないのだが、Aさんは予てからの心配事を誰かしらに相談したかったのだと思う。