<2025.2.1記>

私は30年以上前から幾度となく、「(原則として)売れないものなどありません!」と断言してきた。それは傲慢な気持ちから発せられた放言ではなく、売主の不安を払拭する為の巧言でもなかった。相場は需要と供給の一致するところで自ずと形成されるから売主と買主に歩み寄りの気持ちさえあれば売れないものはないとの市場原理を述べていたに過ぎない。

<2025.1.14記>

要人ならキーマン(キーパーソン)、要点ならキーポイントといったようにキー(鍵)という単語が「重要」を意味して用いられていることに異論は無いと思う。

<2024.12.2記>

汚水管に関する問題点については既に№47(掲示物)・№68(詰まり)・№113(設計)で、類似のテーマとしては雑排水管の問題点も№79(ディスポーザー)と№83(断水、その後)で取り上げた。だが、不動産の売買・賃貸・管理の全てに携わる者としての目で下水道関連を隅々まで見渡すと「思うところ」は他にも沢山ある。私は建築士の資格を有しているわけではないし、その分野(下水処理)の研究者でもないのだが、深刻な下水道に関する諸問題と向き合う機会(実体験)は仕事柄あまりにも多いので「下水に纏わる不都合な真実」と題して今一度書き足しておくものとする。

<2024.10.15記>

あるゴルフ場から会則を一部変更する旨のお知らせが届いた。今後は予約したプレー当日を起算日として1週間前を割り込むような直前のキャンセル、ゴルフ場運営会社の立場からしてみれば迷惑行為に他ならない所謂「ドタキャン(土壇場キャンセル)」に対しては所定のペナルティフィを徴収するという内容のお知らせだった。

<2024.9.2記>

井上陽水作詞・作曲の「少年時代」の歌詞「夏が過ぎ・風あざみ」の場面に当て嵌まる季節とは今頃のことを言っているのだろうか。因みに「風あざみ」という植物はこの世には存在せず、ノアザミ(野薊)のことなら初夏に咲く植物。そもそも俳句の世界においての「薊(あざみ)」は春の季語である。「風あざみ」はあくまでもイメージを優先して用いた造語らしいが、その語感は見事に私の脳内に夏の終わり、秋の到来を告げる風景を映し出す。常識では思いもつかない言葉を平然と紡ぐ御大の表現力に改めて己の凡庸を思い知らされる。

<2024.8.1記>

買主が建物の再利用を前提に不動産の購入資金を調達しようとする時、建築確認申請通りに工事が完了した建物であることを証する検査済証が無いことが原因で融資が不調となることが度々あった。

<2024.7.1 記>

私なりの正論を吐いたつもりのコラム№167(借地借家法)の続編ながら、今回のコラムは屁理屈を申し上げる。自ら屁理屈と前置きするだけあって結論としてはこの自説は現時点では正しくはない。だが、本コラム欄は言論自由の場と位置付けているのでいつも通り好き放題に書かせて頂くとする。

<2024.6.14記>

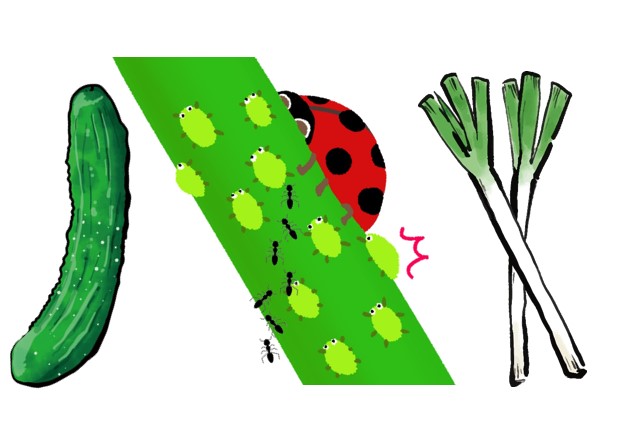

無農薬に拘る菜園ならではのことだが、コンパニオンプランツ(共生植物)を用いて害虫や病気の被害を食い止める手法があることをご存じだろうか。ほんの遊び心で社有地に植えておいた空豆にアブラムシが大量発生したので忌避剤として薄めた木酢液を吹き掛けてみたところ、アブラムシとそのボディガード役の蟻たち(護衛のご褒美としてアブラムシのお尻から甘露を貰う)を撃退したところまでは良かったのだが、アブラムシの天敵であるテントウムシ(アブラムシを捕食する益虫)までもが慌てふためき苦しんでいた。

<2024.6.1記>

「新築同然!購入後3年間一度も使っていませんから!!」それが恰もセールスポイントであるかのように胸を張る人がいる。(意外にも同業者に多い。)厳密に言えばそれは間違いである。むしろ、「家は(長期間)使わないと傷むもの」と考えるべきであり、ほったらかしにしておいた住戸を売却直前に清掃、見栄えだけを整えて高値で売り抜けようとするテンバイヤー(転売屋)のやり方は邪道に思えてならない。完全未使用状態が5年ともなれば見た目とは裏腹に内部では僅かながらも他住戸より劣化が進んだ可能性を疑うべきである。

<2024.5.1記>

成約顧客から寄せられたとする記事を自社ホームページに掲載する不動産会社が多い。実例を示してお客様に安心して貰いたいからこそのごく普通の広告戦略である。だが、礼賛一辺倒の記事は信憑性に欠けるものがあり、鵜呑みにできないことは既にお気付きのことと思う。敢えて「お叱りの声」を掲載して自らの評価を下げるような会社などある筈もないから当然と言えば当然のこと、結果として「お客様の声」はお褒めの言葉一色となる。

<2024.4.1 記>

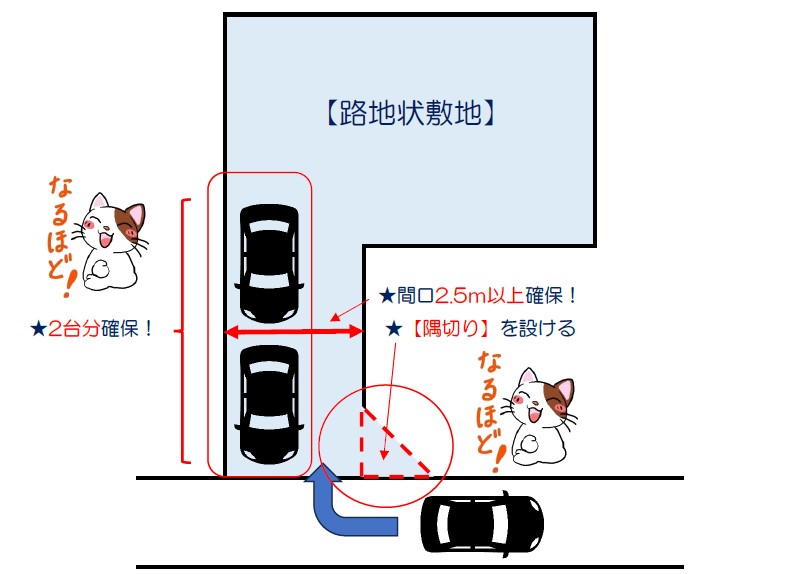

新人読者コラムニストのKoalaさんが読者コラム第65号「旗竿地」を寄稿してくれた。良い機会なので宅地建物取引業者としての視点からも「旗竿地(=路地状敷地)」について少し解説と補足説明をしておきたい。本コラム内容はKoalaさんのコラムを一読してからでないと理解できないと思う。(まずは読者コラム第65号をお読み頂きたい。)

<2024.3.12記>

民法の特別法として位置付けられる借地借家法(以下単に「現行法」)の源流は明治42年施行の「建物保護法(建物保護ニ関スル法律)」、及び大正10年施行の「借地法」と「借家法」にある。