<2019.11.27記>

前回のコラム№62「提言」に続き、区分マンションの管理規約に関する提言がある。願わくば、本コラムをお読み頂く前に、コラム№41「外国人」とコラム№55「憂い」をお読み頂きたい。拙文ながら、「海外投資家」「共有持分の細分化」「相続登記の未了」についての所見を述べてある。

<2019.11.21記>

マンションの老朽化に伴い、多くの管理組合役員が、「大規模修繕」や「建替協議」の矢面に立って苦しんでいる。専門家でもないのに重大な決断を迫られたり、「総論賛成・各論反対」の気まぐれな管理組合員の自己中心的な発言により総会が紛糾したりする。

<2019.10.17記>

私の自宅宛に不動産会社からダイレクトメール(以下「DM」)が届いた。昔と違って、登記事項など所定の手続きさえすれば、わざわざ法務局に出向かずともインターネット取得(所有者事項のみなら1件144円)できるから、私の住むマンションの所有者は既に名簿化され、全世帯宛に同様のDMが発送されているものと推察する。いつもは、読まずに捨ててしまうが、聞いたこともない差出人名が気になって読んでみた。

<2019.9.18記>

本コラム欄において、幾度となく当社のリノベーション事業は、「コンパクトタイプ」の中古マンションの取扱いが多いことについて触れてきた。だが、「労」多く「薄利」のビジネスモデルに疑問を持つ関係者もいる。

<2019.9.5記>

近年の政策的な超低金利の恩恵を受け、物件価格比100%の借入額であっても、35年の長期にて資金調達できる購入者ならば、家を「借りる」より「買う」方が負担減となる奇妙な現象が続いている。

<2019.8.20記>

定期借家制度(以下「定借」)は、平成12年(2000年)3月1日施行の「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の中に導入されて誕生した。

<2019.7.26記>

私は、現在の不動産登記法のあり方に、そこはかとなく「憂い」を感じている。既に直面している法律の不備ながら、改革の速度が遅すぎるように思うのである。

<2019.6.3記>

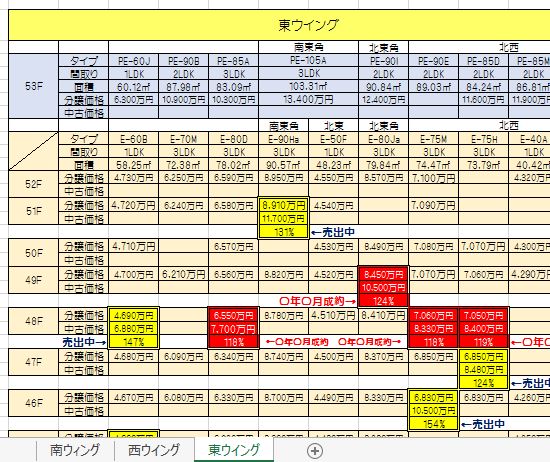

コラム№32「相場」にて不動産価格査定の基本的な考え方は、「取引事例比較法」「収益還元法」「原価法」の三つであることを述べた。今回のコラムでは、基本的ではない「我流」の査定方法について触れてみたい。

<2019.4.24記>

本日のコラムは、「トイレ」にまつわるエトセトラ。意外にも「トイレ」が不動産取引の決め手になることが多々ある。売買にせよ、賃貸にせよ、居住用であっても、事業用であっても。

因みに、当社のリノベーション事業として、投資用とも居住用ともなるワンルーム(以下「1R」)を扱うことが多いが、20㎡程度の商品企画において、工事費が割安で済む「3点式UB(3点式=トイレ・浴槽・洗面台一体型、UB=ユニットバス)」を採用するか、割高であっても人気の高い「風呂・トイレ別」にするか、いつも悩みどころとなる。

.jpg)

<2019.4.10記>

当社は老朽化したワンルームマンション(以下「1R」)を取得してリノベーション事業の対象とすることが多い。個人投資家向けに商品企画する時、自ずと流動性の高い少額価格帯の仕入れを優先するからだ。しかしながら、狭小の1Rの工事は、売上規模に反して時間と費用が余分に掛かる。よって、表装リフォームのみで短期転売する不動産会社が主流であり、当社のように1Rにスケルトンリフォーム(室内の内装を一旦解体撤去、配線・配管に至るまで新規交換)まで施す事業者は少数派である。

<2018.11.21記>

日本国おいて何故に外国人が自由に不動産を購入できるか。それは、「日本国がWTO(世界貿易機関)の加盟国だから」である。(人権問題と混同すべきではない。)WTOは、自由貿易促進を主たる目的として創設された国際機関であり、加盟国がサービス分野の貿易自由化を進める為に定めた国際ルールが1995年1月発効の「GATS(ガッツ=General Agreement on Trade in Services)」である。日本語では、「サービスの貿易に関する一般協定」と訳す。GATSでは、協定を結んだ相手国のサービス事業者を、自国のサービス事業者と同等に扱う「内国民待遇」を保証しなければならないとされる。

<2018.11.1記>

どの業界にも業界用語があり、その用語を用いて会話を簡素化することが多い。潜在的には同じ業界ならではの仲間意識もあるのだろう。同業者間で長い単語の繰り返しは耳障りであるから合理的である反面、一般のお客様に対して用いるべきではないとも思う。